Краткая биография Пушкина А. С.

Александр Сергеевич Пушкин родился 26 мая (6 июня по н. с.) в Немецкой слободе города Москвы, в семье нетитулованного дворянского рода. Отец, Сергей Львович, принадлежал к старинному роду дворян Пушкиных. Дедом матери, Надежды Иосифовны, был африканец Абрам Петрович Ганнибал, являвшийся воспитанником и слугой царя Петра I.

В семье Пушкиных воспитание и обучение детей было поручено французским гувернерам. Из домашнего обучения будущий поэт вынес только прекрасное знание французского и любовь к чтению. Любовь к родному языку ему привили бабушка, Мария Алексеевна Ганнибал, превосходно писавшая и говорившая по-русски, и няня Арина Родионовна.

В 1811 году Пушкин поступил в Царскосельский Лицей, по окончании которого в июне 1817 года он был определен на службу в чине коллежского секретаря в Коллегию иностранных дел.

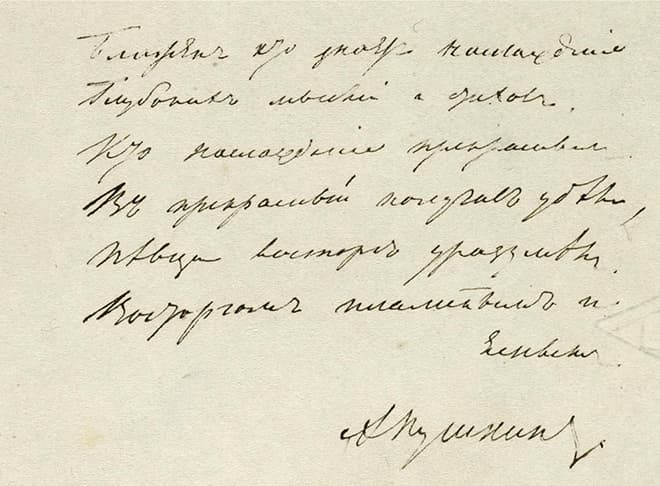

В 1814 году стихи Пушкина впервые появляются в печати, в журнале «Вестник Европы», где публикуется его стих «К другу-стихотворцу». В этот же период поэта принимают в литературное общество «Арзамас».

Пушкин оканчивает лицей в 1817 году, и выпускается в чине коллежского секретаря, после чего его определяют в Коллегию иностранных дел. В Лицее Пушкин впервые почувствовал себя Поэтом: его талант был признан наставниками лицея, товарищами по лицею, среди которых были Пущин, Дельвиг, Кюхельбекер, а также корифеями русской литературы, Жуковским, Батюшковым, Державиным, Карамзиным.

В Коллегии иностранных дел Пушкин не работал и дня, всецело отдавшись творчеству. К этому периоду относятся стихотворения «На Аракчеева» (1817 — 1820), «Вольность» (1817), «Деревня», «К Чаадаеву» (1819), которые, хоть и не публиковались, были широко известны среди русской интеллигенции. В этот же период он активно работает над поэмой «Руслан и Людмила", которую закончил в марте 1820.

В 1819 году Пушкина принимают членом литературно-театрального сообщества «Зелёная лампа».

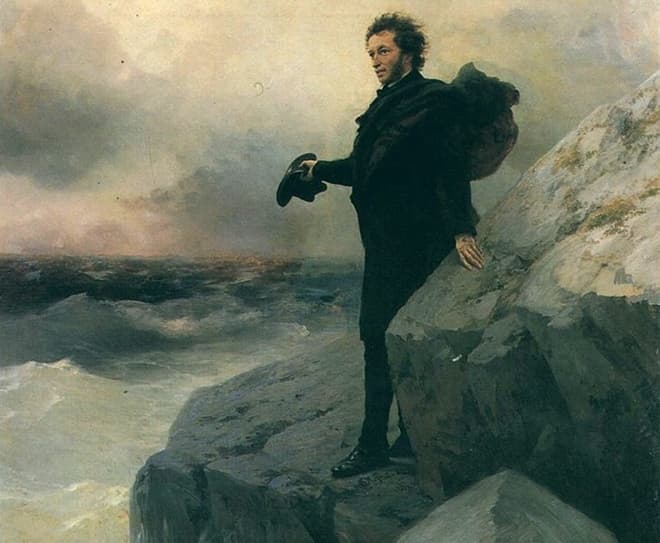

В мае 1820 года за то, что «наводнил Россию возмутительными стихами» он был сослан на юг России. Пушкин едет в Екатеринослав, откуда вместе с семьей Раевских совершает путешествие на Кавказ и в Крым. В сентябре 1820 года он приезжает в Кишинев, где живет в доме наместника Бессарабского края генерала Инзова. В Кишиневе Пушкин много работает, знакомится и общается с будущими декабристами. В это время были написаны «Кавказский пленник» (1821), «Бахчисарайский фонтан» (1823), а также «Узник», «Песнь о вещем Олеге» (1822) и многие другие стихотворения; начат роман в стихах «Евгений Онегин».

В июле 1823 Пушкина переводят в Одессу под начало графа Воронцова. Сложные отношения с Воронцовым стали одной из причин того, что он был по просьбе Воронцова удален из Одессы, уволен с государственной службы и выслан в имение матери Михайловское «под надзор местного начальства». В Михайловской ссылке Пушкин сформировался как художник-реалист: продолжил писать роман «Евгений Онегин», начал «Бориса Годунова», написал стихи «На Воронцова», «Давыдову», «На Александра I» и другие. Здесь поэт вел уединенный образ жизни, однообразие которой скрашивало лишь общение с соседями – семьей Осиповых-Вульф – и няней Ариной Родионовной, рассказывавшей ему по вечерам сказки.

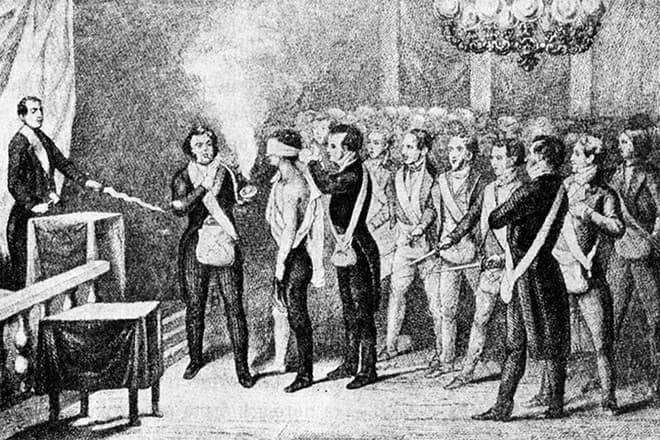

17 декабря 1825 года Пушкин узнал о восстании декабристов и аресте многих его друзей. С глубоким волнением он ждал вестей из Петербурга, в письмах просил друзей «не отвечать и не ручаться» за него, оставляя за собой свободу убеждений и действий. В сентябре 1826 года Пушкин получил приказ Николая I немедленно прибыть к нему в Москву (император короновался в Кремле).

Напуганный всеобщим неодобрением казнью и ссылкой декабристов, Николай I решил возвратить поэта из ссылки, чтобы вернуть себе общественную поддержку. Император, кроме этого, надеялся привлечь Пушкина на свою сторону, сделать его придворным поэтом. Он объявил Пушкину как о великой милости, что будет сам его цензором. Поэту запрещено было не только издавать, но и читать где бы то ни было свои произведения, не просмотренные царем. Таким образом, на несколько лет его «Борис Годунов» оказался под запретом. Тяжелые раздумья поэта отражены в стихах этого периода: «Дар напрасный, дар случайный», «Воспоминание», «Предчувствие» (1828).

Безуспешно Пушкин просил в мае 1828 года разрешения поехать на Кавказ или за границу. В это же самое время поэт сватается к первой красавице Москвы Наталье Гончаровой и, не получив определенного ответа, самовольно уезжает на Кавказ. Впечатления от этой поездки переданы в его очерках «Путешествие в Арзрум», в стихотворениях «Обвал», «Кавказ», «На холмах Грузии. ».

За самовольную поездку поэт получил от шефа жандармов Бенкендорфа письмо с резким выговором от императора.

В апреле 1830 года Пушкин вновь сделал предложение Наталье Гончаровой, и на этот раз оно было принято. В сентябре 1830 года поэт уехал в свое имение Болдино, чтобы устроить дела и подготовиться к свадьбе. Здесь его вынудила задержаться на несколько месяцев эпидемия холеры. Этот период творчества поэта известен как «Болдинская осень». В Болдине написаны такие произведения, как «Маленькие трагедии», «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», «Домик в Коломне», «Сказка о попе и о работнике его Балде», стихотворения «Бесы», «Элегия», «Прощение» и множество других, здесь был закончен «Евгений Онегин».

Пушкин в Москве 18 февраля 1831 обвенчался с Н. Н. Гончаровой. Он вновь поступил летом 1831 на государственную службу в Иностранную коллегию. Поэт имел право доступа в государственный архив. В 1832 году он задумал создать исторический роман о временах пугачевщины, для чего изучил в архиве все доступные материалы (многие из них были засекречены на то время) и начал писать «Историю Пугачева» (1833), а также историческое исследование «История Петра I».

Пушкин был вынужден, чтобы не лишиться доступа в архив, смириться с тем, что его назначили камер-юнкером двора. Назначение было оскорбительно для поэта, т.к. это придворное звание обычно получали молодые люди. Все более ухудшались материальные дела семьи (у Пушкиных было четверо детей – Мария, Наталья, Александр и Григорий), росли долги. Однако именно в последние годы написаны «Египетские ночи», «Пиковая дама» (1833), «Капитанская дочка» (1836), поэма «Медный всадник», сказки.

Пушкин в конце 1835 получил разрешение на издание своего журнала, названного им «Современник». Он стремился с помощью этого журнала к дальнейшему развитию русской словесности, и всё делал для достижения этой цели – необычайно высок был художественный уровень журнала: такого собрания блистательных талантов не знала еще русская периодика (Баратынский, Вяземский, Жуковский, Д. Давыдов, Гоголь, Тютчев, Кольцов). Однако популярностью у публики журнал не пользуется.

Зимой 1836 года враги и завистники Пушкина из высшей петербургской аристократии пустили в ход подлую клевету на его жену, связывая ее имя с именем Николая I, а затем и с именем пользующегося расположением царя барона Дантеса, нагло ухаживавшего за Натальей Николаевной. Чтобы защитить свою честь, Пушкин вызвал Дантеса на дуэль, которая состоялась 27 января (8 февраля н.с.) 1837 на Черной речке. Поэт получил смертельное ранение в живот и через два дня скончался. «Солнце русской поэзии закатилось», — написал В. Жуковский.

Похоронен Пушкин на кладбище Святогорского монастыря, в пяти верстах от села Михайловское. Император Николай I, зная о тяжелом материальном состоянии поэта, обещал обеспечить семью и выплатить все долги. Впоследствии монарх выполнил своё обещание.

Биография Александра Сергеевича Пушкина (полная)

Детство (1799-1811)

Пушкин родился в Москве 26 мая 1799 года в доме Скворцова на Немецкой улице в семье чиновника Московского комиссариата, отставного майора Сергея Львовича Пушкина и его жены Надежды Осиповны (урожденной Ганнибал). В семье кроме него были старшая сестра Ольга и младший брат Лев.

Само происхождение поэта было необыкновенным. У этого русского писателя и русского человека прадед был уроженец Африки, абиссинец по имени Ибрагим, человек с черными курчавыми волосами. Его достал из сераля, где Ибрагим содержался заложником, русский посланник в Константинополе и отослал Петру Первому. Ибрагима назвали Абрамом Ганнибалом. Абрам Петрович Ганнибал – «арап Петра Великого» – был воспитанником и слугой Петра I. Впоследствии он стал военным инженером и генералом. Абрам был женат первым браком на гречанке, а потом на шведке или немке Христине Шеберг, от которой у него были дети. Сын Христины и Абрама Иосиф, ставший впоследствии Осипом, и был дедом Пушкина. К концу XVIII в. Ганнибалы уже тесно переплелись кровными связями с русскими дворянскими родами – породнились с Бутурлиными, Черкасскими, Ржевскими, Пушкиными.

Отец, Сергей Львович, принадлежал к старинному дворянскому роду Пушкиных. Отец и мать поэта были родственники (троюродные брат и сестра).

Пушкины были весьма небогаты. Недомовитые и бесхозяйственные, они находились всю жизнь на грани разорения, неизменно урезали в дальнейшем материальную помощь сыну, а в последние годы жизни Пушкина и обременяли поэта своими долгами. Барская безалаберность у Сергея Львовича Пушкина сочеталась с болезненной скупостью.

В то же время семья принадлежала к образованной части московского общества. Василий Львович Пушкин – дядя поэта – был известным поэтом, в доме бывали московские литераторы.

Воспитанию детей родители большого значения не придавали. Пушкин вынес из домашнего обучения лишь прекрасное знание французского языка, а в отцовской библиотеке пристрастился к чтению (тоже на французском языке).

С 1805 по 1810 год летом Пушкин проводил много времени у своей бабушки Марии Алексеевной Ганнибал в подмосковном селе Захарове. Именно бабушка, превосходно говорившая и писавшая по-русски, и няня Арина Родионовна привили ему любовь к родному языку.

Пожалуй, наиболее удивительный факт, что Пушкин мало и редко вспоминал годы детства в дальнейшем. Многие поэты и писатели XIX века через всю жизнь пронесли поэзию детства и родного Дома.

Пушкин же легко покинул стены родного дома и ни разу в стихах не упомянул ни отца, ни матери. Он не был при этом лишен родственных чувств, нежно любил брата и сестру, самоотверженно им помогал, да и к родителям проявлял больше внимания, чем они к нему. Тем более удивительно, что когда в дальнейшем Пушкин хотел оглянуться на начало своей жизни, он вспоминал неизменно только Лицей – детство он вычеркнул из своей жизни. Он был человек без детства.

Лицейские годы Пушкина (1811-1817)

.jpg/640px-%D0%A1._%D0%93._%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_-_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD_(%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C).jpg)

В 1810 году возник проект устройства лицея в Царском Селе – привилегированного учебного заведения при дворце Александра I, предназначенного для подготовки по специальной программе высших государственных чиновников из детей дворянского сословия. Сергей Львович Пушкин, обладавший влиятельными знакомствами, решил определить туда своего сына Александра. Царскосельский лицей был закрытым учебным заведением, в него было принято всего 30 учеников. Открытие лицея состоялось 19 октября 1811 года, и с этого дня началась лицейская жизнь Пушкина. Три человека из первого выпуска стали впоследствии декабристами.

Первый директор Лицея В. Ф. Малиновский устроил в Лицее режим строгой замкнутости: Лицей изолировали от окружающей жизни, посещения родственников ограничивались, крайне неохотно и лишь в особых случаях воспитанников выпускали за территорию Лицея. Соответственно воспитанникам, в том числе и Пушкину, Лицей казался монастырем, с этим же связано и желание вырваться из заточения.

Но были и хорошие стороны. Здесь у Пушкина появились друзья, и эта дружба с годами только крепла. Наиболее тесными были дружеские связи Пушкина с Пущиным, Дельвигом, Малиновским и Кюхельбекером. Это была дружба на всю жизнь, оставившая глубокий след в душе Пушкина. Лицейское братство душ осталось одним из самых ярких воспоминаний в его биографии.

В Лицее Пушкин впервые почувствовал себя Поэтом: его талант был признан товарищами по лицею, среди которых были Пущин, Дельвиг, Кюхельбекер, наставниками лицея, а также такими корифеями русской литературы, как Карамзин, Державин, Жуковский, Батюшков.

Лицей заменил Пушкину детство. Лицей был закончен — детство прошло. Началась жизнь. Пушкин окончил Лицей в 1817 году. Подробнее здесь Лицейсие годы Пушкина

Петербург (1817-1820)

Родители поэта переехали в Петербург, и Пушкин возвращается из Лицея домой; однако, как и раньше, в поэзии петербургского периода какие-либо «домашние» темы не упоминаются.

Пушкин хотел поступить на военную службу, однако отец, опасаясь расходов (служба в гвардии требовала больших трат), настоял на гражданской. Он был зачислен в Коллегию иностранных дел и 13 июня 1817 года приведен к присяге (в тот же день, что и Кюхельбекер и Грибоедов).

После поступления на службу уже через месяц Пушкин получил отпуск до сентября и около двух месяцев провел в Михайловском, псковском имении матери. Затем Пушкин три года почти безвыездно оставался в Петербурге (не считая поездки в Михайловское летом 1819 года).

Чиновничья служба мало интересует поэта, и он окунается в бурную петербургскую жизнь. Круг общения его достаточно обширен: поэты, гусары, литературные общества «Арзамас» и «Зеленая лампа», театры, модные рестораны.

Анненков описывает послелицейский период жизни Пушкина так: «Беззаботная растрата ума, времени и жизни на знакомства, похождения и связи всех родов, - вот что составляло основной характер жизни Пушкина, как и многих его современников».

Характерную черту поведения и Пушкина этих лет составляет стремление к содружеству, сообществу, братскому единению. Однако Пушкин не растворяется в чужих характерах и нормах. Он ищет себя.

Пребывание в Петербурге исключительно обогатило молодого поэта: участие в дискуссиях, общение с широким кругом передовых современников ввело его в самый центр интеллектуально-идейной жизни эпохи, напряженная жизнь сердца развила мир его эмоций. Встречи с женщинами и приобщение к очень высокой в ту пору культуре сердечных переживаний и чувств развивали душевную тонкость, способность ощущать, замечать, чувствовать и выражать нюансы чувств, а не только их примитивную гамму. Наконец, вхождение в разностильные и разнообразные коллективы обогатило его чувством стиля поведения. Результатом всего этого была исключительно развившаяся способность меняться в разных ситуациях, гибко перестраивать свою личность, быть разным.

В стихах 1817-1820 гг. находит отражение бурная петербургская жизнь молодого поэта, участие в литературном кружке «Зеленая лампа» – одном из центров политического, религиозного и эротического вольнодумства.

Идеи политического радикализма, гражданской свободы, которыми было проникнуто русское общество после победы над Наполеоном, нашли отражение и в поведении, и в стихах юного Пушкина.

Он сочиняет проникнутые идеалами свободы стихи и острые эпиграммы. В этот период были написаны стихотворения «Вольность» (1817), «К Чаадаеву», «Деревня» (1819), «На Аракчеева» (1817 — 1820), которые не публиковались, но были широко известны.

Крупнейшим поэтическим произведением Пушкина стала поэма "Руслан и Людмила", опубликованная в 1820 году и вызвавшая яростные споры. Поэма ознаменовала начало перелома в русской поэзии. Основный принцип её построения – контрастное соположение несовместимых жанрово-стилистических отрывков – и стал причиной горячих споров и неприязни литературных «староверов».

Южная ссылка (1820-1824)

Выпады против власть предержащих не остались без внимания, над головой Пушкина сгущаются тучи. Ему грозит ссылка в Сибирь или на Соловки, однако хлопоты Карамзина, Чаадаева, Ф. Глинки несколько облегчили участь Пушкина: 6 мая 1820 года он выехал из Петербурга на юг в Екатеринослав с назначением в канцелярию генерал-лейтенанта И. Н. Инзова. Формально Пушкин не был сослан: отъезду был придан характер служебного перевода.

Позади была петербургская жизнь – впереди дорога. Начался период скитаний, жизни без быта, без постоянного места.

Основной итог петербургского периода был таков: 11 июня 1817 года в Петербург приехал подающий надежды мальчик, 6 мая 1820 года выехал поэт, уже заслуживший признание и известность.

17 мая он прибыл в Екатеринослав, место своей новой службы.

Кавказ

Собственно говоря, службы и не было. Инзов встретил Пушкина ласково и уже 21 мая послал в Петербург благоприятный отзыв нем. Спустя недолгое время поэт, купаясь в Днепре, серьезно простудился. Его подобрали больного проезжающие через Екатеринослав по пути на Кавказ петербургские знакомые, члены семьи известного генерала, героя 1812 года Николая Николаевича Раевского. Пушкин пишет об этом так:

«Приехав в Екатеринославль, я соскучился, поехал кататься по Днепру, выкупался и схватил горячку, по моему обыкновению. Генерал Раевский, который ехал на Кавказ с сыном и двумя дочерьми, нашел меня в бреду, без лекаря, за кружкой оледенелого лимонада. Сын его . предложил мне путешествие по Кавказским Водам . я лег в коляску больной; через неделю вылечился».

Пушкин прожил на Кавказе почти все лето 1820 года, здесь он начал поэму «Кавказский пленник».

Крым

Далее с семьей Раевских через Тамань, Керчь, Феодосию поэт морем прибыл в Гурзуф и провел там три недели:

«В Юрзуфе жил я сиднем, купался в море и объедался виноградом».

Пушкин продолжил в Гурзуфе работу над поэмой «Кавказский пленник», написал несколько лирических стихотворений. Здесь возник у него замысел романа «Евгений Онегин» и поэмы «Бахчисарайский фонтан». В конце жизни поэт вспоминал о Крыме: «Там колыбель моего Онегина».

В сентябре 1820 года по пути в Симферополь и Кишинев побывал в Бахчисарае. Посетил Бахчисарайский дворец, и вот его впечатления:

« …Вошед во дворец, увидел я испорченный фонтан, из заржавленной железной трубки по каплям падала вода. Я обошёл дворец с большой досадою на небрежение, в котором он истлевает, и на полуевропейские переделки некоторых комнат».

Пушкин положил две розы к подножию «Фонтана слёз», которому позже посвятил стихи и поэму «Бахчисарайский фонтан».

Из Бахчисарая поэт отправился в Симферополь и далее в Кишинев, ибо туда переехала канцелярия Инзова.

Кишинев

В Кишиневе Пушкин поселился в доме Инзова, стоящем на отшибе, в комнате на первом этаже, и остался в ней даже после того, как в результате землетрясения дом был полуразрушен и Инзов его покинул. Пушкину нравилось жить в развалинах, окруженных пустырем и виноградниками.

Не досаждаемый почти никакими служебными поручениями, он жил под началом Инзова, пользуясь его неизменным расположением и теплой заботой. Поэт выезжал оттуда в Одессу, в Киев, в село Каменку, Аккерман, Бендеры, Измаил и другие места. Впечатления этих лет нашли отражение в южных поэмах Пушкина: «Братья – разбойники», «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы». В Кишиневе же была написана поэма «Гаврилиада», а также начат роман в стихах «Евгений Онегин».

Одесса

В июле 1823 года Пушкин был зачислен на службу к наместнику Новороссийского края графу М.С. Воронцову.

Шумная жизнь Одессы с её итальянской оперой, парижскими ресторациями и пестрым обществом привлекала Пушкина.

20 февраля 1821 года он закончил «Кавказского пленника» (опубликован в 1822 г.), в 1821-1822 гг. работал над «Братьями разбойниками», летом 1823 года завершил «Бахчисарайский фонтан». Объединенные духом романтизма, поэмы эти вызвали острые критические споры и принесли Пушкину безусловное читательское признание.

Поэт прославился как «певец Кавказа» и кумир романтической молодежи. Однако сам Пушкин обгонял свою славу: разрывая с романтизмом, он начал 9 мая 1823 года «Евгения Онегина», а в конце того же года – «Цыган».

Имя Пушкина в годы южной ссылки сделалось известным всей читающей России.

Однако отношения с М. С. Воронцовым по многим причинам не сложились. В числе этих причин – ухаживание за женой начальника, а, возможно, и роман с ней и неспособность к государственной службе. Через год граф Воронцов нашел и повод, и причину для удаления Пушкина в имение его матери село Михайловское Псковской губернии.

Его положение в Одессе усугубил тот факт, что московская полиция распечатала письмо Пушкина, в котором он признавался в своем увлечении «атеистическими учениями». 8 июля 1824 года высочайшим повелением Пушкин был уволен от службы.

1 августа 1824 года поэт в сопровождении крепостного дядьки Никиты Козлова выехал из Одессы.

Подробнее здесь Южная ссылка Рушкина

Михайловское (1824-1826)

В Михайловское он прибыл 9 августа 1824 года. Пушкин устал от скитаний и бедности. Однако Дом обернулся ссылкой: родной отец поэта принял на себя обязанности надзора над ссыльным сыном.

Поэт строил планы побега и в отчаянии даже просил поменять место ссылки на любую из крепостей государевых. Произошел целый ряд исключительно острых столкновений между отцом и сыном. В конечном итоге из Михайловского уехали отец, мать, брат и сестра поэта. Пушкин остался один, в общества няни Арины Родионовны.

Быт поэта в Михайловском был подчеркнуто прост и совершенно не включал в себя никаких элементов «помещичьих» забот и занятий. Даже охота, обычное занятие дворянина в деревне, была исключена из его существования.

Главное дело Пушкина в Михайловском – литература. Здесь были закончены «Цыганы», написаны «Кавказский пленник», «Борис Годунов», «Граф Нулин», «Братья разбойники», «Гавриилиада», большое число стихотворений (среди них «Кинжал», «Черная шаль», «В. Л. Давыдову», послание «Чаадаеву», «К Овидию», «Наполеон», «Песнь о вещем Олеге»), ряд статей, начаты «Бахчисарайский фонтан» и завершена третья и написаны четвертая – шестая главы «Евгения Онегина».

В Михайловском Пушкин много читал и много писал, много и чутко прислушивался к народной речи и народной поэзии. Он не переставал подчеркивать в письмах, что ленится, много ездит верхом, о работе писал скупо, но непрерывно просил все новых и новых книг. Из Лицея Пушкин вынес поверхностное и несистематическое образование – в 1830-е гг. он поражал современников глубокими и исключительно обширными познаниями в мировой литературе, политической жизни, истории, публицистике. И это во многом результат напряженной работы, чтения и самообразования в Михайловском.

Пушкин становится в годы ссылки в Михайловском признанным первым русским поэтом. Когда-то при упоминании его имени говорили: Пушкин-лицейский, Пушкин-племянник, Пушкин-младший (для того, чтобы отличить от дяди – поэта Василия Львовича Пушкина), теперь он делается просто Пушкин, и уже при имени В. Л. Пушкина прибавляется поясняющее «дядя».

Выход в свет в марте 1824 года «Бахчисарайского фонтана» с предисловием Вяземского, в феврале 1825 года – первой главы «Евгения Онегина» и в конце того же года – «Стихотворений Александра Пушкина», журнальная полемика вокруг этих изданий ставят его на место, значительно возвышающееся над другими русскими поэтами.

В этот период Пушкин в основном общается с многочисленным семейством соседней тригорской помещицы Прасковьи Александровны Осиповой. Сюда же, в Тригорское, приезжала знакомая Пушкину еще по Петербургу племянница П. А. Осиповой, двадцатичетырехлетняя Анна Петровна Керн. В Тригорском – Михайловском у нее произошел бурный, хотя и кратковременный роман с Пушкиным. Принято считать, что именно Керн он посвятил стихотворение «Я помню чудное мгновенье…».

А между тем в России было неспокойно.

В декабре 1825 года в Тригорское приехал повар Осиповых Арсений с известием о бунте на Сенатской площади. Потянулись дни неизвестности и тревоги. Почти перестали приходить письма. Газеты скупо сообщали об арестах. Пушкин с тревогой читал имена друзей в списках арестованных. В конце января в Варшаве был арестован Кюхельбекер. Весьма сомнительным было и собственное положение Пушкина: он не знал, что и насколько известно правительству, и жил в тревожном ожидании. Друзьям в Петербург (через Жуковского) он наказывал: «. вам решительно говорю не отвечать и не ручаться за меня».

После ссылки (1826-1830)

В Михайловское в ночь с 3 на 4 сентября 1826 года прискакал фельдъегерь с приказанием немедленно отправляться в Москву, где в это время в связи с коронацией находился Николай I. Приказано везти Пушкина «в своем экипаже свободно, не в виде арестанта», однако сопровождение конвойного офицера было достаточно выразительным. Пушкин отправлялся в Москву на свидание с Николаем I. Михайловская ссылка кончилась.

Разговор Пушкина с царем был продолжительным.

Напуганный широкой картиной всеобщего недовольства после следствия над декабристами, царь чувствовал необходимость эффектного жеста, который мог примирить с ним общественность. Такую возможность открывало прощение Пушкина, и Николай решил ее использовать. Пушкин был возвращен из ссылки и получил право самому выбирать место своего пребывания. Ему была обещана свобода от обычной цензуры, которая заменялась личной цензурой царя. Фактически лицом, от которого отныне зависела судьба пушкинского творчества и его личная судьба, стал начальник III отделения канцелярии его императорского величества Бенкендорф. Это обстоятельство затрудняло порой печатание некоторых сочинений Пушкина, чем он был постоянно озабочен, не имея иных источников дохода.

Между Бенкендорфом и Пушкиным (прямой доступ к царю был возможен лишь в самых исключительных случаях) установились оскорбительные и тяжелые отношения строгого надзирателя и поднадзорного мальчишки.

Обстоятельства складывались совсем не так, как ему представлялось, когда он покидал кабинет царя в Кремле. Он оказался втянутым с самого начала в мелочные и непрерывные неприятности, которые то затухали, то разрастались, но не прекращались уже до самой его смерти.

Опасности приходили неизвестно откуда, доносчики и обвинители почти всегда оставались неназванными. Лицо, которое можно было бы поставить у барьера и призвать к ответу, расплывалось и уходило в бюрократический туман.

Пушкин живет до 1831 года попеременно то в Москве, то в Петербурге. После ссылки дважды он побывал в Михайловском. Навещал тверских друзей – родственников хозяйки села Тригорского П.А.Осиповой – в селе Павловском, Бернове, Малинники и в Старице Тверской губернии.

В мае 1828 года Пушкин безуспешно просил разрешения поехать на Кавказ или за границу.

В то же самое время поэт посватался к Н. Гончаровой, первой красавице Москвы, и, не получив определенного ответа, самовольно уехал на Кавказ.

Впечатления от этой поездки переданы в его очерках «Путешествие в Арзрум», в стихотворениях «Обвал», «Кавказ», «На холмах Грузии. ». Возвратившись в Петербург, поэт получил от шефа жандармов Бенкендорфа письмо с резким выговором от императора за поездку без разрешения.

В апреле 1830 года Пушкин делает новое предложение Наталье Гончаровой, и на этот раз оно было принято. В семье Гончаровых было потребовано от Пушкина официальное удостоверение от Бенкендорфа, что он не находится под полицейским надзором.

Хотя, вероятно, ему это было чрезвычайно неприятно, поэт обратился с письмом к Бенкендорфу, в котором сообщал о своем намерении жениться и просил удостоверить свою благонадежность в глазах правительства. В конце апреля он получил от Бенкендорфа, письмо, в котором Пушкин извещался, что государь сообщение о предстоящей женитьбе Пушкина принял с «благосклонным удовлетворением». Что же касалось отношения правительства к Пушкину, то Бенкендорф писал:

«. никогда никакой полиции не давалось распоряжения иметь за Вами надзор. Советы, которые я, как друг, изредка давал Вам, могли пойти Вам лишь на пользу, и я надеюсь, что с течением времени Вы в этом будете всё более и более убеждаться. Какая же тень падает на Вас в этом отношении? Я уполномачиваю Вас, милостивый государь, показать это письмо всем, кому вы найдете нужным».

Это было разрешение, и 6 мая состоялась помолвка. Пушкин стал официально женихом Натальи Николаевны Гончаровой.

Препятствием к заключению брака были и материальные трудности. Свадьба и семейная жизнь требовали расходов, а пушкинские родители были в долгах, финансовые дела родителей невесты тоже были расстроены. Отец с большим трудом выделил Пушкину небольшую деревеньку Кистеневку с 200-ми душами крестьян, расположенную в Нижегородской губернии, вблизи от принадлежавшего Сергею Львовичу села Болдино.

В августе Пушкин вновь приехал в Москву, где посетил умирающего дядю Василия Львовича. Ситуацию с заключением брака осложнил тот факт, что Пушкин рассорился с будущей тещей и в раздражении написал невесте письмо, в котором возвращал ей слово. Вопрос о браке теперь стал открытым. Надо было ехать в деревню, в смутном настроении он выехал 31 августа из Москвы в Болдино. Приближалась осень – пушкинская «пора стихов».

Болдинская осень (1830 год)

3 сентября поэт приехал в Болдино. Его задачей было войти во владение выделенной отцом деревни, заложить её и вернуться в Москву, чтобы справить свадьбу. Эти хлопоты немного раздражали его, ведь осень – лучшее для него рабочее время. Сам от так писал об этом:

«Осень подходит. Это любимое мое время — здоровье мое обыкновенно крепнет — пора моих литературных трудов настает — а я должен хлопотать о приданом».

Дело в том, что у невесты приданого не было. Пушкин хотел венчаться без приданого, но этого не могла допустить тщеславная мать Натальи Николаевны, и Пушкину пришлось самому доставать деньги на приданое, которое он якобы получал за невестой.

Весной и в летнюю жару его томили вялость или излишнее возбуждение. По физическому складу и привычкам он был человеком севера — любил осенний холод, зимние морозы. Он чувствовал осенью прилив бодрости. Работать было необходимо, работать очень хотелось, но обстоятельства складывались неблагоприятно.

Однако, вскоре стало ясно, что быстро выехать из Болдина не удастся. Дороги были закрыты из-за эпидемии холеры.

Соединение тишины и досуга, выплеснулось неслыханным даже для Пушкина творческим подъемом.

В сентябре были написаны «Барышня-крестьянка», «Гробовщик», «Сказка о попе и работнике его Балде» и ряд стихотворений, завершен «Евгений Онегин».

В октябре – «Выстрел», «Метель», «Станционный смотритель», «Домик в Коломне», две «маленькие трагедии» – «Моцарт и Сальери» и «Скупой рыцарь», писалась и была сожжена десятая глава «Евгения Онегина», создано много стихотворений, среди них такие, как «Заклинание», «Моя родословная», «Румяный критик мой. », ряд литературно-критических набросков.

В ноябре – «Пир во время чумы» и «Каменный гость», «История села Горюхина», критические статьи.

Пушкинский талант в Болдинскую осень достиг полного расцвета.

В Болдине закончено было значительнейшее произведение Пушкина, над которым он работал семь с лишним лет, — «Евгений Онегин». Здесь Пушкин достиг еще неслыханной в русской литературе зрелости художественного реализма.

Если «Евгений Онегин» подводил черту под определенным этапом поэтической эволюции Пушкина, то «Повести Белкина» и «маленькие трагедии» знаменовали начало нового этапа.

«Повести Белкина» были первыми законченными произведениями Пушкина-прозаика. Вводя условный образ повествователя Ивана Петровича Белкина и целую систему перекрестных рассказчиков, Пушкин проложил дорогу Гоголю и последующему развитию русской прозы.

Здесь, в Болдине, он исчерпал все литературные замыслы прошлого и, выезжая отсюда, был готов начать новую жизнь как в личном, так и в литературном отношении.

5 декабря после многократных неудачных попыток Пушкину удалось наконец вернуться в Москву к невесте.

Петербург 1831—1833

18 февраля 1831 года в Москве в церкви Большого Вознесения на Малой Никитской Пушкин обвенчался с Натальей Николаевной Гончаровой. При обмене кольцами кольцо Пушкина упало на пол. Потом у него погасла свеча. Он побледнел и сказал: «Всё — плохие предзнаменования!» Наталье Николаевне шел девятнадцатый год.

Спустя неделю он писал Плетневу:

«Я женат — и счастлив; одно желание мое, чтоб ничего в жизни моей не изменилось — лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что кажется я переродился».

Наталья Николаевна, Натали, как её называли в свете, Таша, как по-домашнему стал именовать её Пушкин, была моложе мужа на тринадцать лет. Она отличалась нежной, акварельной красотой (Пушкин называл ее своей Мадонной), величественным ростом (выше Пушкина) и прекрасной фигурой. Небольшая раскосость глаз придавала ей особенную прелесть. Она отличалась аристократической простотой манер и тактом, держала себя ласково и одновременно с холодноватым достоинством.

Свою руку Пушкину Наталья Николаевна отдала без страстного увлечения. Решающую роль сыграло, видимо, желание избавиться от тяжелого деспотизма матери. Однако, став женой Пушкина, Наталья Николаевна достойно исполняла эту нелегкую роль. Ему нравилось, как она домовито хозяйничает, расчетливо спорит с книгопродавцами из-за денег, рожает детей одного за другим, блистает на балах. Он не задумывался, по силам ли это ей, московской барышне, вдруг ставшей женой первого поэта России, первой красавицей Петербурга, хозяйкой большого дома – всегда без денег, с болеющими детьми, дерзкими слугами, всегда или после родов, или в ожидании ребенка. Чувство своей «взрослости» оглушило ее, успех кружил голову. Но она была неглупа и добродетельна.

Сразу после свадьбы семья Пушкиных ненадолго поселилась в Москве на Арбате, дом 53 (сейчас там музей). Там прожили супруги до середины мая 1831 года, когда уехали в столицу, не дождавшись срока окончания аренды, так как Пушкин рассорился с тёщей, вмешивавшейся в его семейную жизнь.

В период между Москвой и непосредственно Петербургом супруги жили в Царском Селе, где где какое-то время находился двор. Николай I пожелал видеть жену Пушкина в качестве украшения его придворных балов.

Он вновь поступил летом 1831 на государственную службу в Иностранную коллегию. Пушкин имел право доступа в государственный архив и начал писать «Историю Пугачева» (1833), историческое исследование «История Петра I».

Летом 1831 года роман «Евгений Онегин» получил окончательную отделку, «Борис Годунов» не пользовался успехом. В этот период Пушкин задумывает «Дубровского» и «Историю Пугачева». Собирая материал для «Истории Пугачева», он ездил на места сражения и в октябре возвратился в Болдино и прожил там до половины ноября. Это была вторая болдинская осень. Там он закончил «Историю Пугачева», написал «Медный всадник», «Сказку о мертвой царевне», «Сказку о рыбаке и рыбке» и много стихотворений. К этому же времени относится работа над «Пиковой дамой».

В мае 1832 года у Пушкиных родилась дочь Мария, а в июле 1833 года – сын Александр, позднее, 1835 году родится сын Григорий и 1836 году – дочь Наталья. В Петербурге жили сами Пушкины и две сестры жены. Для того, чтобы содержать такую большую семью и давать ей возможность вести широкую светскую жизнь, Пушкин прибегает к займу, и залогам драгоценностей.

7 января 1833 года Пушкин был избран членом Российской академии одновременно с М. Н. Загоскиным, П. А. Катениным, Д. И. Языковым и А. И. Маловым.

Петербург (1833—1835)

В ноябре 1833 года поэт из Болдина возвращается в Петербург. В конце декабря 1833 года Пушкин был пожалован Николаем I в камер-юнкеры при дворе, что он воспринял как оскорбление. Камер-юнкерское звание было незначительным. Это звание обычно получали ничем себя не зарекомендовавшие молодые люди. Появление тридцатипятилетнего поэта, отца семейства, среди камер-юнкеров давало поводы для насмешек. Однако это звание давало доступ ко двору, а Николаю I было угодно, чтобы жена Пушкина танцевала в Аничкове.

Пушкин оказался прикованным к Петербургу и двору. Отныне он был обязан являться на все официальные церемонии в придворном мундире.

Наталья Николаевна к камер-юнкерству мужа отнеслась иначе. Ей едва исполнилось двадцать два года. Ей хотелось веселиться, ей нравились балы, на которых она была первой красавицей. Как жена камер-юнкера, она становилась обязательной участницей не только торжественных балов и приемов в Зимнем дворце, но и пользовавшихся гораздо большим престижем в петербургском свете интимных придворных балов и раутов в Аничковом дворце. Ей льстило, что красота ее произвела впечатление на самого царя, который платонически за ней ухаживал. Оснований опасаться за нравственность своей жены у Пушкина не было, он верил ей беспредельно, но ухаживания эти были ему тягостны, так как порождали светские сплетни.

Размышления о том, что дети останутся без средств в случае его внезапной смерти, все чаще мелькают в письмах к жене. Пушкин рассчитывал поправить свои денежные дела изданием «Истории Пугачева» и занял у правительства 10 тысяч. Издание не оправдало его финансовых расчетов, а долг остался. В дальнейшем ему пришлось снова просить у Николая I ссуду в счет будущего жалованья. По его собственному исчислению в 1836 году долг правительству исчислялся огромной суммой в 45 000 рублей. Долг бесповоротно привязывал Пушкина ко двору, службе и Петербургу. А денег все равно не было.

В 1836 году он получил на год разрешение на издание альманаха. Пушкин рассчитывал также на доход от издания, который помог бы ему расплатиться с самыми неотложными долгами. Журнал, основанный в 1836 году, получил название «Современник». В нём печатались произведения самого Пушкина, а также Н. В. Гоголя, А. В. А. Жуковского, И. Тургенева, П. А. Вяземского.

Читательского успеха журнал не имел, у него оказалось всего 600 подписчиков, что делало его разорительным для издателя, так как не покрывались ни типографские расходы, ни гонорары сотрудников. Пушкин уже два последних тома «Современника» наполняет более чем наполовину своими произведениями, по большей части анонимными. Несмотря на финансовую неудачу, Пушкин до последнего дня был занят издательскими делами, «рассчитывая, наперекор судьбе, найти и воспитать своего читателя».

1836—1837 годы

Весной 1836 года после тяжёлой болезни умерла мать Надежда Осиповна. Пушкин, сблизившийся с матерью в последние дни её жизни, тяжело переносил эту утрату. Обстоятельства сложились так, что единственный из всей семьи он сопровождал тело Надежды Осиповны к месту погребения в Святые горы. Это был его последний визит в Михайловское.

Заботы по издательским делам, долги, бесконечные переговоры с зятем о разделе имения после смерти матери, и, главное, ставшее нарочито явным ухаживание кавалергарда Дантеса за его женой, повлёкшее за собой пересуды в светском обществе, были осенью 1836 года причиной угнетённого состояния Пушкина.

3 ноября его друзьям был разослан анонимный пасквиль с оскорбительными намёками в адрес Натальи Николаевны. Узнавший о письмах на следующий день, Пушкин был уверен, что они – дело рук Дантеса и его приёмного отца Геккерна. Вечером 4 ноября он послал Дантесу вызов на дуэль. Геккерн (после двух встреч с Пушкиным) добился отсрочки дуэли на две недели. Усилиями друзей поэта, и, прежде всего, Жуковского и тётки Натальи Николаевны Е. Загряжской, дуэль удалось предотвратить. 17 ноября Дантес сделал предложение сестре Натальи Николаевны Екатерине Гончаровой. В тот же день Пушкин послал своему секунданту В. А. Соллогубу письмо с отказом от дуэли. Брак не разрешил конфликта. Дантес, встречаясь с Натальей Николаевной в свете, преследовал её. Распускались слухи о том, что Дантес женился на сестре Пушкиной, чтобы спасти репутацию Натальи Николаевны. Жена предлагала Пушкину, по свидетельству К. К. Данзаса, оставить на время Петербург, но тот, «потеряв всякое терпение, решил кончить иначе». Пушкин послал 26 января 1837 года Луи Геккерну «в высшей степени оскорбительное письмо». Единственным ответом на него мог быть только вызов на дуэль, и Пушкин это знал. Формальный вызов на дуэль от Геккерна, одобренный Дантесом, был получен Пушкиным в тот же день через атташе французского посольства виконта д’Аршиака. Так как Геккерн был послом иностранного государства, он не мог драться на дуэли — это означало бы немедленный крах его карьеры.

Дуэль с Дантесом состоялась на Чёрной речке 27 января 1837 года. Пушкин был ранен: пуля перебила шейку бедра и проникла в живот. Для того времени ранение было смертельным. Пушкин узнал об этом от лейб-медика Арендта, который, уступая его настояниям, не скрывал истинного положения дел.

Перед смертью Пушкин, приводя в порядок свои дела, обменивался записками с Императором Николаем I. Записки передавали два человека:

- Н. Ф. Арендт – лейб-медик императора Николая I, врач Пушкина

- В. А. Жуковский – поэт, на тот момент воспитатель наследника престола, будущего императора Александра II.

Поэт просил прощения за нарушение царского запрета на дуэли:

«…жду царского слова, чтобы умереть спокойно…»

«Если Бог не велит нам уже свидеться на здешнем свете, посылаю тебе моё прощение и мой последний совет умереть христианином. О жене и детях не беспокойся, я беру их на свои руки».

— Считается, что эту записку передал Жуковский.

29 января (10 февраля) в 14:45 Пушкин скончался от перитонита. Николай I выполнил обещания, данные поэту.

- Заплатить долги Пушкина.

- Очистить от долга заложенное имение отца.

- Вдове пенсион и дочери по замужество.

- Сыновей в пажи и по 1500 рублей на воспитание каждого по вступление на службу.

- На казённый счёт издать сочинения в пользу вдовы и детей.

- Единовременно 10 000 рублей.

По желанию жены в гроб Пушкина положили не в камер-юнкерском мундире, который ему так не нравился, а во фраке. Назначенное в Исаакиевском соборе отпевание было перенесено в Конюшенную церковь. Церемония происходила при большом стечении народа, в церковь пускали только по пригласительным билетам.

Тело было из квартиры вынесено ночью, тайком, и поставлено в Конюшенной церкви. Однако, народ обманули, сказав, что Пушкина будут отпевать в Исаакиевском соборе, – так было означено и на билетах. Получено строгое предписание в университете, чтобы профессора не отлучались от своих кафедр и студенты присутствовали бы на лекциях.

После гроб спустили в подвал, где он находился до 3 февраля, до отправления в Псков. Александр Пушкин похоронен на территории Святогорского монастыря Псковской губернии. В августе 1841 года по распоряжению Н. Н. Пушкиной на могиле было установлено надгробие работы скульптора Александра Пермагорова.

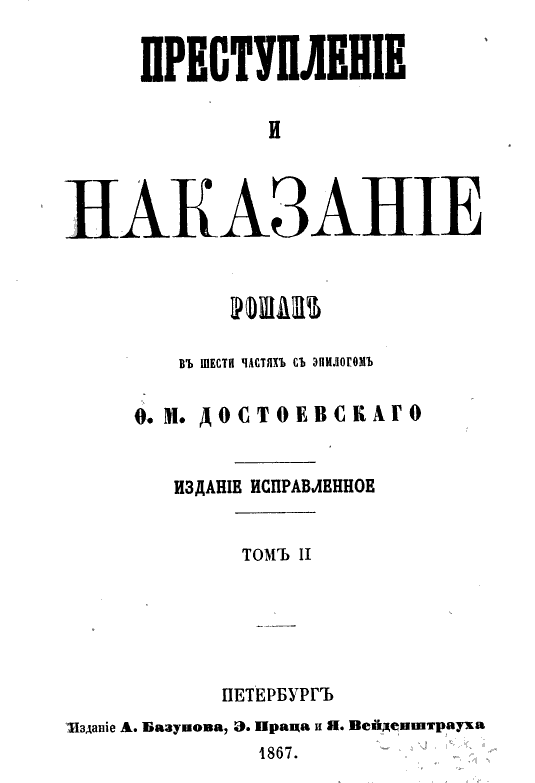

Биография Достоевского Ф.М.

Биография Достоевского Ф.М.: рождение и семья, юность Достоевского, первые литературные публикации, арест и ссылка, расцвет творчества, смерть и похороны писателя.

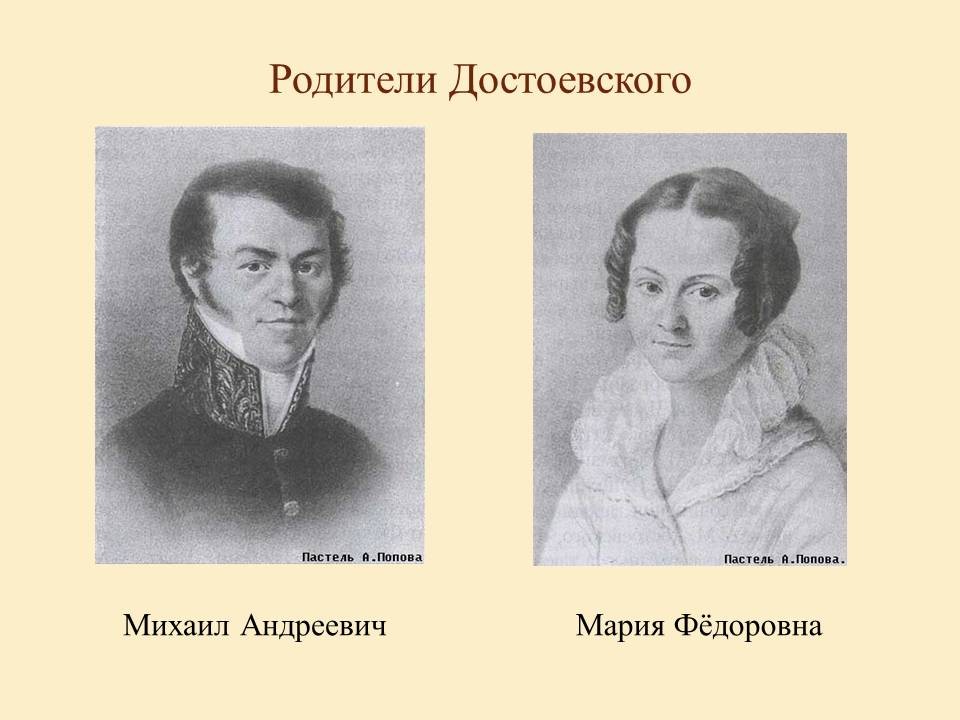

Рождение и семья

1821 год, 30 октября (11 ноября) родился Федор Михайлович Достоевский, в Москве в правом флигеле Мариинской больнице для бедных. В семье Достоевских было еще шестеро детей: Михаил (1820-1864), Варвара (1822—1893), Андрей, Вера (1829—1896), Николай (1831—1883), Александра (1835—1889). Федор рос в довольно суровой обстановке, над которой витал угрюмый дух отца — человека «нервного, раздражительно-самолюбивого». Он был вечно занят заботой о благосостоянии семьи.

Дети воспитывались в страхе и повиновении, по традициям старины, проводя большую часть времени на глазах родителей. Редко выходя за стены больничного здания, они с внешним миром очень мало сообщались. Разве только через больных, с которыми Федор Михайлович, тайком от отца, иногда заговаривал. Была ещё няня, взятая из московских мещанок по найму, звали которую Алёна Фроловна. Достоевский вспоминал её с такой же нежностью, как Пушкин вспоминал Арину Родионовну. Именно от неё он услышал первые сказки: про Жар-Птицу, Алёшу Поповича, Синюю Птицу и т.д.

Отец, Михаил Андреевич (1789—1839), — сын униатского священника, врач (штаб-лекарь, хирург) московской Мариинской больницы для бедных, в 1828 получил звание потомственного дворянина. В 1831 приобрел сельцо Даровое Каширского уезда Тульской губернии, в 1833 соседнюю деревню Чермошню.

По воспитанию детей, отец был человеком независимым, образованным, заботливым семьянином, но обладал характером вспыльчивым и подозрительным. После смерти жены в 1837 вышел в отставку, поселился в Даровом. По документам, умер от апоплексического удара. Однако, по воспоминаниям родственников и устным преданиям, был убит своими крестьянами.

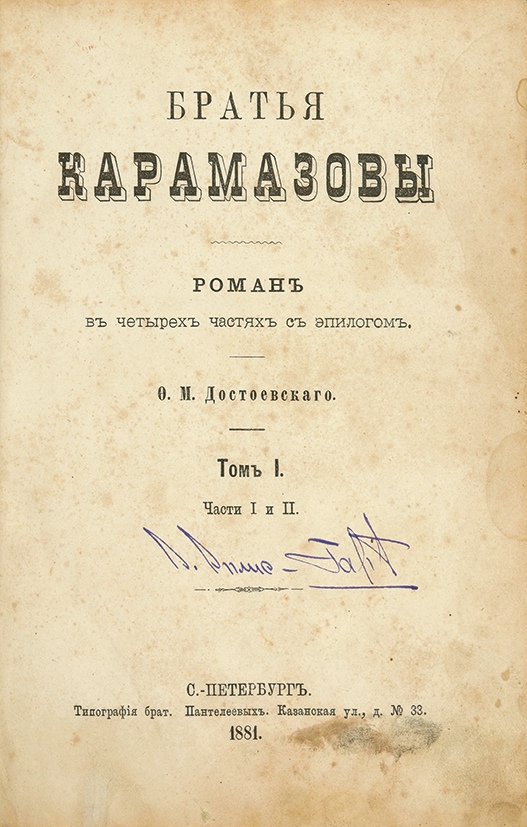

Мать, Мария Фёдоровна (урожденная Нечаева; 1800—1837) — из купеческой семьи, женщина религиозная, ежегодно возила детей в Троице-Сергиеву лавру. Кроме того, учила их читать по книге «Сто четыре священные истории Ветхого и Нового Завета» (в романе «Братья Карамазовы» воспоминания об этой книге включены в рассказ старца Зосимы о своем детстве). В доме родителей читали вслух «Историю Государства Российского» Н. М. Карамзина, произведения Г. Р. Державина, В. А. Жуковского, А. С. Пушкина.

С особым одушевлением Достоевский вспоминал в зрелые годы о знакомстве с Писанием. «Мы в семействе нашем знали Евангелие чуть не с первого детства». Ярким детским впечатлением писателя стала также ветхозаветная «Книга Иова». Младший брат Фёдора Андрей, писал что «брат Федя более читал сочинения исторические, серьёзные, а также попадавшиеся романы. Брат же Михаил любил поэзию и сам пописывал стихи… Но на Пушкине они мирились, и оба, кажется, тогда чуть не всего знали наизусть…».

Гибель Александра Сергеевича юным Федей была воспринята как личное горе. Андрей Михайлович писал: «брат Федя в разговорах со старшим братом несколько раз повторял, что ежели бы у нас не было семейного траура (умерла мать — Мария Фёдоровна), то он просил бы позволения отца носить траур по Пушкину».

Юность Достоевского

С 1832 семья ежегодно проводила лето в купленном отцом селе Даровое (Тульской губернии). Встречи и разговоры с мужиками навсегда отложились в памяти Достоевского и служили в дальнейшем творческим материалом. Примером служит рассказ «Мужик Марей» из «Дневника писателя» за 1876.

В 1832 Достоевский и его старший брат Михаил начали заниматься с приходившими в дом учителями. С 1833 обучались в пансионе Н. И. Драшусова (Сушара), затем в пансионе Л. И. Чермака, в котором преподавали астроном Д. М. Перевощиков, палеолог А. М. Кубарев. Учитель русского языка Н. И. Билевич сыграл определенную роль в духовном развитии Достоевского.

Воспоминания о пансионе послужили материалом для многих произведений писателя. Атмосфера учебных заведений и оторванность от семьи вызывали у Достоевского болезненную реакцию. Например, это отразилось в автобиографических чертах героя романа «Подросток», переживающего глубокие нравственные потрясения в «пансионе Тушара». Вместе с тем годы учебы отмечены пробудившейся страстью к чтению.

В 1837 умерла мать писателя, и вскоре отец отвез Достоевского с братом Михаилом в Петербург для продолжения образования. Больше писатель не встретился с отцом, скончавшимся в 1839 (по официальным сведениям, умер от апоплексического удара, по семейным преданиям, был убит крепостными). Отношение Достоевского к отцу, человеку мнительному и болезненно подозрительному, было двойственным.

Тяжело пережив смерть матери, совпавшую с известием о смерти А.С. Пушкина (которую он воспринял как личную потерю), Достоевский в мае 1837 едет с братом Михаилом в Петербург и поступает в приготовительный пансион К. Ф. Костомарова. Тогда же состоялось его знакомство с И. Н. Шидловским, чья религиозно-романтическая настроенность увлекла Достоевского.

Первые литературные публикации Достоевского

Еще по дороге в Петербург Достоевский мысленно «сочинял роман из венецианской жизни», а Ризенкампфу в 1838 рассказывал «о своих собственных литературных опытах».

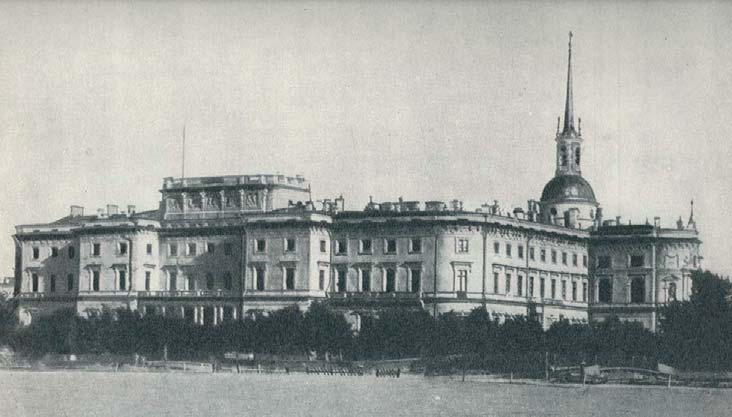

С января 1838 Достоевский учился в Главном инженерном училище, обычный день в котором описывал так: «…с раннего утра до вечера мы в классах едва успеваем следить за лекциями. …Нас посылают на фрунтовое ученье, нам дают уроки фехтованья, танцев, пенья …ставят в караул, и в этом проходит все время…».

Тяжелое впечатление о «каторжных годах» учения частично скрашивали приятельские отношения с В. Григоровичем, врачом А. Е. Ризенкампфом, дежурным офицером А. И. Савельевым, художником К. А. Трутовским. Впоследствии Достоевский всегда считал, что выбор учебного заведения был ошибочным. Он страдал от военной атмосферы и муштры, от чуждых его интересам дисциплин и от одиночества.

Как свидетельствовал его товарищ по училищу, художник К. А. Трутовский, Достоевский держался, замкнуто. Однако, он поражал товарищей начитанностью, вокруг него сложился литературный кружок. В училище оформились первые литературные замыслы.

В 1841 на вечере, устроенном братом Михаилом, Достоевский читал отрывки из своих драматических произведений, которые известны только по названиям — «Мария Стюарт» и «Борис Годунов», — рождающим ассоциации с именами Ф. Шиллера и А. С. Пушкина, по-видимому, самыми глубокими литературными увлечениями молодого Достоевского; зачитывался также Н. В. Гоголем, Э. Гофманом, В. Скоттом, Жорж Санд, В. Гюго.

По окончании училища, прослужив меньше года в Петербургской инженерной команде, летом 1844 Достоевский уволился в чине поручика, решив полностью отдаться литературному творчеству.

Среди литературных пристрастий Достоевского той поры был О. де Бальзак: переводом его повести «Евгения Гранде» (1844, без указания имени переводчика) писатель вступил на литературное поприще. Одновременно Достоевский работал над переводом романов Эжена Сю и Жорж Санд (в печати не появились).

Выбор произведений свидетельствовал о литературных вкусах начинающего писателя. Ему не чужда была в те годы романтическая и сентименталистская стилистика, нравились драматичные коллизии, крупно выписанные характеры, остросюжетное повествование. Например, в произведениях Жорж Санд, как вспоминал он в конце жизни, его «поразила… целомудренная, высочайшая чистота типов и идеалов и скромная прелесть строгого сдержанного тона рассказа».

О работе над драмой «Жид Янкель» Достоевский сообщал брату в январе 1844. Рукописи драм не сохранились, но уже из их названий вырисовываются литературные увлечения начинающего писателя: Шиллер, Пушкин, Гоголь. После смерти отца родственники матери писателя взяли на себя попечение о младших братьях и сестрах Достоевского. Фёдор и Михаил получили небольшое наследство.

По окончании училища (конец 1843 г.) он был зачислен полевым инженером-подпоручиком в Петербургскую инженерную команду. Однако, уже в начале лета 1844, решив всецело посвятить себя литературе, подал в отставку и уволился в чине поручика.

В январе 1844 Достоевский закончил перевод повести «Евгения Гранде» Бальзака, которым тогда он особенно увлекался. Перевод стал первой опубликованной литературной работой Достоевского. В 1844 он начинает и в мае 1845 после многочисленных переделок заканчивает роман «Бедные люди«.

Роман «Бедные люди», связь которого со «Станционным смотрителем» Пушкина и «Шинелью» Гоголя подчеркнул сам Достоевский , имел исключительный успех. Опираясь на традиции физиологического очерка, Достоевский создает реалистическую картину жизни «забитых» обитателей «петербургских углов», галерею социальных типов от уличного нищего до «его превосходительства».

Лето 1845 (как и следующее) Достоевский провел в Ревеле у брата Михаила. Осенью 1845 по возвращении в Петербург часто встречается с Белинским. В октябре писатель совместно с Некрасовым и Григоровичем составляет анонимное программное объявление к альманаху «Зубоскал» (03, 1845, № 11), а в начале декабря на вечере у Белинского читает главы «Двойника» (03, 1846, № 2), в котором впервые дает психологический анализ расколотого сознания, «двойничества».

Рассказ «Господин Прохарчин» (1846) и повесть «Хозяйка» (1847), в которых эскизно намечены многие мотивы, идеи и характеры произведений Достоевского 1860—1870-х гг., не были поняты современной критикой.

Радикально изменил свое отношение к Достоевскому и Белинский, осудивший «фантастический» элемент, «вычурность», «манерность» этих произведений. В других произведениях молодого Достоевского — в повестях «Слабое сердце«, «Белые ночи«, цикле острых социально-психологических фельетонов «Петербургская летопись» и незаконченном романе «Неточка Незванова» — расширяется проблематика творчества писателя, усиливается психологизм с характерным акцентом на анализ сложнейших, неуловимых внутренних явлений.

В конце 1846 в отношениях Достоевского и Белинского наступило охлаждение. Позднее возникает у него конфликт и с редакцией «Современника»: большую роль сыграли здесь мнительный, самолюбивый характер Достоевского. Насмешки над писателем недавних друзей (особенно Тургенева, Некрасова), резкий тон критических отзывов Белинского о его произведениях остро переживались писателем. Примерно в это время, согласно свидетельству доктора С.Д. Яновского, у Достоевского появились первые симптомы эпилепсии.

Тяготит писателя изнуряющий труд для «Отечественных записок». Бедность вынуждала его браться за любую литературную работу (в частности, он редактировал статьи для «Справочного энциклопедического словаря» А. В. Старчевского).

Арест и ссылка

В 1846 Достоевский сближается с семьей Майковых, регулярно посещает литературно-философский кружок братьев Бекетовых, в котором главенствовал В. Майков, а постоянными участниками были А.Н. Майков и А.Н. Плещеев — друзья Достоевского. С марта—апреля 1847 Достоевский становится посетителем «пятниц» М.В.Буташевича-Петрашевского. Участвует он и в организации тайной типографии для печатания воззваний к крестьянам и солдатам.

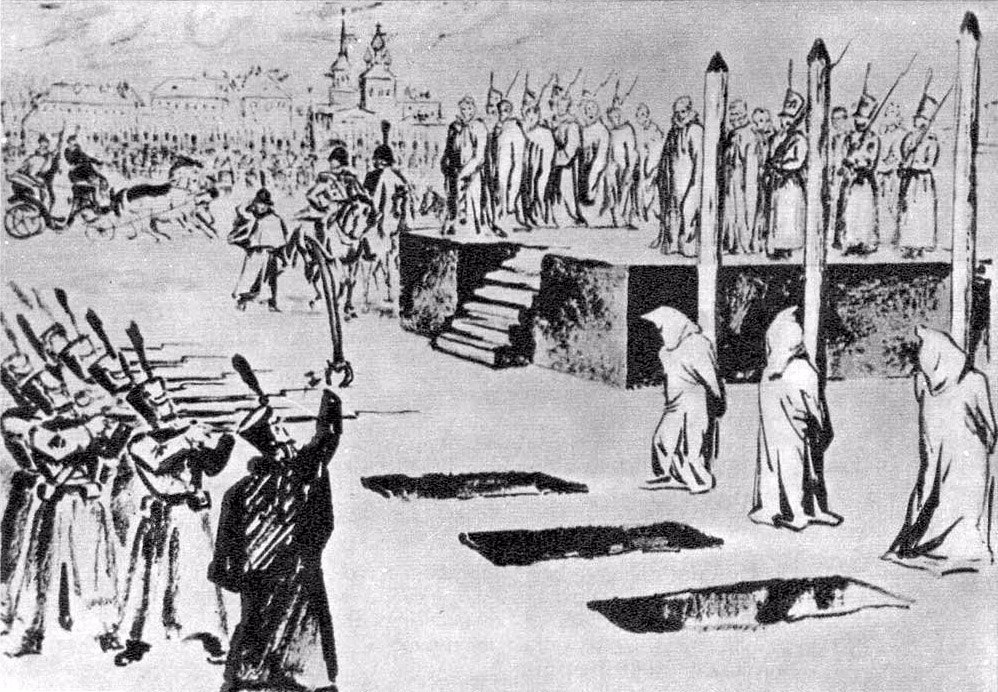

Арест Достоевского произошел 23 апреля 1849; его архив при аресте был отобран и, вероятно, уничтожен в III отделении. 8 месяцев Достоевский провел в Алексеевском равелине Петропавловской крепости под следствием, во время , которого проявил мужество, скрывая многие факты и стремясь по возможности смягчить вину товарищей. Был признан следствием «одним из важнейших» среди петрашевцев, виновным в «умысле на ниспровержение существующих отечественных законов и государственного порядка».

Первоначальный приговор военно-судной комиссии гласил: «… отставного инженер-поручика Достоевского, за недонесение о распространении преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского и злоумышленного сочинения поручика Григорьева, лишить чинов, всех прав состояния и подвергнуть смертной казни расстрелянием».

22 декабря 1849 Достоевский вместе с другими ожидал на Семёновском плацу исполнения смертного приговора. По резолюции Николая I казнь была заменена ему 4-летней каторгой с лишением «всех прав состояния» и последующей сдачей в солдаты.

Ночью 24 декабря Достоевский в оковах был отправлен из Петербурга. 10 января 1850 прибыл в Тобольск, где в квартире смотрителя произошла встреча писателя с женами декабристов — П.Е. Анненковой, А.Г. Муравьёвой и Н.Д. Фонвизиной; они подарили ему Евангелие, которое он хранил всю жизнь. С января 1850 по 1854 Достоевский вместе с Дуровым отбывал каторгу «чернорабочим» в Омской крепости.

В январе 1854 он был зачислен рядовым в 7-й линейный батальон (Семипалатинск) и смог возобновить переписку с братом Михаилом и А. Майковым. В ноябре 1855 Достоевский произведен в унтер-офицеры, а после долгих хлопот прокурора Врангеля и других сибирских и петербургских знакомых (в том числе Э.И. Тотлебена) — в прапорщики; весной 1857 писателю было возвращено потомственное дворянство и право печататься, но полицейский надзор над ним сохранялся до 1875.

В 1857 Достоевский женился на овдовевшей М.Д. Исаевой, которая, по его словам, была «женщина души самой возвышенной и восторженной … Идеалистка была в полном смысле слова … и чиста, и наивна притом была совсем как ребенок». Брак не был счастливым: Исаева дала согласие после долгих колебаний, измучивших Достоевского.

В Сибири писатель начал работу над воспоминаниями о каторге («сибирская» тетрадь, содержащая фольклорные, этнографические и дневниковые записи, послужила источником для «Записок из Мертвого дома» и многих других книг Достоевского). В 1857 его брат напечатал рассказ «Маленький герой», написанный Достоевским в Петропавловской крепости.

Создав две «провинциальные» комические повести — «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково и его обитатели«, Достоевский вступил через посредство брата Михаила в переговоры с М.Н. Катковым, Некрасовым, А.А. Краевским. Однако современная критика не оценила и обошла почти полным молчанием эти первые произведения «нового» Достоевского.

18 марта 1859 Достоевский по прошению был уволен «по болезни» в отставку в чине подпоручика и получил разрешение жить в Твери (с воспрещением въезда в Петербургскую и Московскую губернии). 2 июля 1859 с женой и пасынком уехал из Семипалатинска. С 1859 — в Твери, где возобновил прежние литературные знакомства и завязал новые. Позже шеф жандармов известил тверского губернатора о разрешении Достоевскому жить в Петербурге, куда он приехал в декабре 1859 г.

Расцвет творчества Достоевского

Интенсивная деятельность Достоевского сочетала редакторскую работу над «чужими» рукописями с публикацией собственных статей, полемических заметок, примечаний, а главное художественных произведений.

Роман «Униженные и оскорбленные«— произведение переходное, своеобразное возвращение на новой ступени развития к мотивам творчества 1840-х гг., обогащенное опытом пережитого и перечувствованного в 1850-е гг.; в нем очень сильны автобиографические мотивы. В то же время роман заключал в себе черты сюжетов, стиля и героев произведений позднего Достоевского. Огромный успех имели «Записки из Мертвого дома«.

В Сибири, по признанию Достоевского, изменились «постепенно и после очень-очень долгого времени» его «убеждения». Суть этих перемен, Достоевский в самой общей форме сформулировал как «возврат к народному корню, к узнанию русской души, к признанию духа народного». В журналах «Время» и «Эпоха» братья Достоевские выступали как идеологи «почвенничества» — специфической модификации идей славянофильства.

«Почвенничество» было скорее попыткой очертить контуры «общей идеи», найти платформу, которая примирила бы западников и славянофилов, «цивилизацию» и народное начало. Скептически относясь к революционным путям преобразования России и Европы, Достоевский высказывал эти сомнения в художественных произведениях, статьях и объявлениях «Времени», в резкой полемике с публикациями «Современника».

Суть возражений Достоевского — возможность после реформы сближения правительства и интеллигенции с народом, их мирного сотрудничества. Эту полемику Достоевский продолжает и в повести «Записки из подполья» («Эпоха», 1864) — философско-художественной прелюдии к «идеологическим» романам писателя.

Достоевский писал: «Я горжусь, что впервые вывел настоящего человека русского большинства и впервые разоблачил его уродливую и трагическую сторону. Трагизм состоит в сознании уродливости. Только я один вывел трагизм подполья, состоящий в страдании, в самоказни, в сознании лучшего и в невозможности достичь его и, главное, в ярком убеждении этих несчастных, что и все таковы, а стало быть, не стоит и исправляться!».

В июне 1862 Достоевский впервые выехал за границу; посетил Германию, Францию, Швейцарию, Италию, Англию. В августе 1863 писатель вторично выехал за границу. В Париже он встретился с А.П. Сусловой, драматические взаимоотношения с которой (1861—1866) получили отражение в романе «Игрок«, «Идиот» и других произведениях.

В Баден-Бадене, увлеченный, по азартности своей натуры, игрой в рулетку, проигрывается «весь, совершенно дотла»; это многолетнее увлечение Достоевского — одно из качеств его страстной натуры.

В октябре 1863 он возвратился в Россию. До середины ноября жил с больной женой во Владимире, а в конце 1863— апреле 1864— в Москве, наезжая по делам в Петербург. 1864 принес Достоевскому тяжелые утраты. 15 апреля умерла от чахотки его жена. Личность Марии Дмитриевны, как и обстоятельства их «несчастной» любви, отразились во многих произведениях Достоевского (в частности, в образах Катерины Ивановны — «Преступление и наказание» и Настасьи Филипповны — «Идиот«).

10 июня умер М.М. Достоевский. 26 сентября Достоевский присутствует на похоронах Григорьева. После смерти брата Достоевский взял на себя издание отягощенного большим долгом и отстававшего на 3 месяца журнала «Эпоха»; журнал начал выходить регулярней, но резкое падение подписки на 1865 вынудило писателя прекратить издание.

Он остался должным кредиторам около 15 тысяч рублей, которые смог выплатить лишь к концу жизни. Стремясь обеспечить условия для работы, Достоевский заключил контракт с Ф.Т. Стелловским на издание собрания сочинений и обязался написать для него новый роман к 1 ноября 1866.

Весной 1865 Достоевский — частый гость семьи генерала В.В.Корвин-Круковского, старшей дочерью которого А.В.Корвин-Круковской он был сильно увлечен. В июле он выехал в Висбаден, откуда осенью 1865 предложил Каткову повесть для «Русского вестника», впоследствии переросшую в роман.

Летом 1866 Достоевский находился в Москве и на даче в сельце Люблино, поблизости от семьи сестры Веры Михайловны, где ночами писал роман « Преступление и наказание «. «Психологический отчет одного преступления» стал сюжетной канвой романа, главную мысль которого Достоевский контурно очертил так: «Неразрешимые вопросы восстают перед убийцею, неподозреваемые и неожиданные чувства мучают его сердце. Божия правда, земной закон берет свое, и он — кончает тем, что принужден сам на себя донести. Принужден, чтобы хотя погибнуть в каторге, но примкнуть опять к людям…».

Точно и многогранно изображены в романе Петербург и «текущая действительность», богатство социальных характеров, «целый мир сословных и профессиональных типов», но это действительность преображенная и открытая художником, взгляд которого проникает до самой сути вещей.

Напряженные философские диспуты, пророческие сны, исповеди и кошмары, гротескно-карикатурные сцены, естественно переходящие в трагические, символические встречи героев, апокалиптический образ призрачного города органично сцеплены в романе Достоевского. Роман, по словам самого автора, «удался чрезвычайно» и поднял его «репутацию как писателя».

В 1866 истекающий срок контракта с издателем вынудил Достоевского одновременно работать над двумя романами — «Преступление и наказание» и «Игрок«. Достоевский прибегает к необычному способу работы: 4 октября 1866 к нему приходит стенографистка А.Г. Сниткина; он начал диктовать ей роман «Игрок», в котором отразились впечатления писателя от знакомства с Западной Европой.

В центре романа столкновение «многоразвитого, но во всем недоконченного, изверившегося и не смеющего не верить, восстающего на авторитеты и боящегося их» «заграничного русского» с «законченными» европейскими типами. Главный герой — «поэт в своем роде, но дело в том, что он сам стыдится этой поэзии, ибо глубоко чувствует ее низость, хотя потребность риска и облагораживает его в глазах самого себя».

Зимой 1867 Сниткина становится женой Достоевского. Новый брак был более удачен. С апреля 1867 до июля 1871 Достоевский с женой живет за границей (Берлин, Дрезден, Баден-Баден, Женева, Милан, Флоренция). Там 22 февраля 1868 родилась дочь Софья, внезапную смерть которой (май того же года) Достоевский тяжело переживал. 14 сентябре 1869 родилась дочь Любовь; позже в России 16 июля 1871 — сын Фёдор; 12 авг. 1875 — сын Алексей, умерший в трехлетнем возрасте от припадка эпилепсии.

В 1867—1868 Достоевский работал над романом «Идиот«. «Идея романа,—указывал автор,— моя старинная и любимая, но до того трудная, что я долго не смел браться за нее. Главная мысль романа — изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете, а особенно теперь …»

К роману «Бесы» Достоевский приступил, прервав работу над широко задуманными эпопеями «Атеизм» и «Житие великого грешника» и наскоро сочинив «повестушку» «Вечный муж«. Непосредственным толчком к созданию романа послужило «нечаевское дело».

Деятельность тайного общества «Народная расправа», убийство пятью членами организации слушателя Петровской земледельческой академии И.И. Иванова — вот события, легшие в основу «Бесов» и получившие в романе философско-психологическую интерпретацию. Внимание писателя привлекли обстоятельства убийства, идеологические и организационные принципы террористов («Катехизис революционера»), фигуры соучастников преступления, личность руководителя общества С.Г. Нечаева.

В процессе работы над романом замысел многократно видоизменялся. Первоначально — это непосредственный отклик на события. Рамки памфлета в дальнейшем значительно расширились, не только нечаевцы, но и деятели 1860-х, либералы 1840-х гг., Т.Н. Грановский, петрашевцы, Белинский, В.С. Печерин, А.И. Герцен, даже декабристы и П.Я. Чаадаев попадают в гротескно-трагическое пространство романа.

Постепенно роман перерастает в критическое изображение общей «болезни», переживаемой Россией и Европой, ярким симптомом которой являются «бесовство» Нечаева и нечаевцев. В центре романа, в его философско-идеологическом фокусе помещаются не зловещий «мошенник» Пётр Верховенский (Нечаев), а загадочная и демоническая фигура «все позволившего» себе Николая Ставрогина.

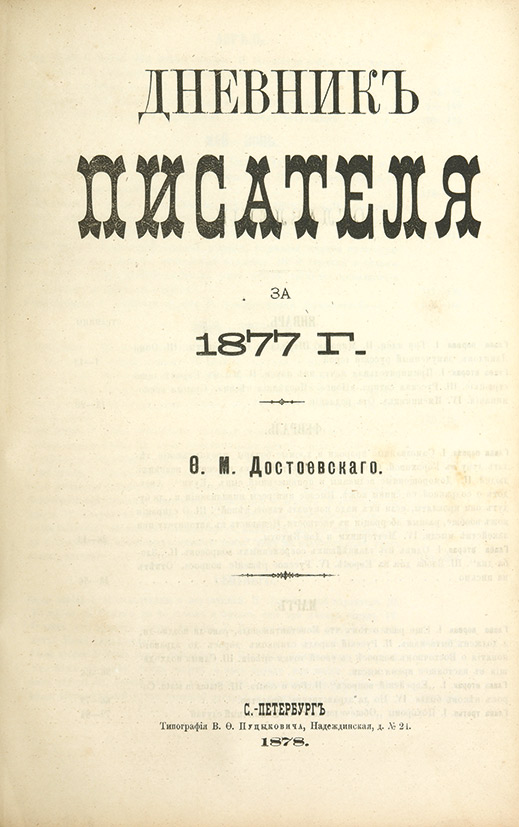

В «Гражданине» (1873) Достоевский осуществил давно задуманную идею «Дневника писателя» (цикл очерков политического, литературного и мемуарного характера, объединенных замыслом непосредственного, личного общения с читателем), опубликовал ряд статей и заметок (в том числе политические обзоры «Иностранные события»).

Скоро Достоевский начал тяготиться ред. работой, все более резкий характер принимали и столкновения с Мещерским, очевиднее стала невозможность превратить еженедельник в «орган людей с независимым убеждением». Весной 1874 писатель отказался от редакторства, хотя эпизодически сотрудничал в «Гражданине» и позднее. В связи с ухудшением здоровья (усилившейся эмфиземой легких) в июне 1847 он уезжает для лечения в Эмс и повторяет поездки туда в 1875, 1876 и 1879.

В середине 1870-х гг. возобновились отношения Достоевского с Салтыковым-Щедриным, прервавшиеся в разгар полемики между «Эпохой» и «Современником», и с Некрасовым, по предложению которого (1874) писатель печатает в «Отечественных записках» свой новый роман «Подросток» — «роман воспитания», своего рода «Отцы и дети» Достоевского.

Личность и мировоззрение героя формируются в обстановке «всеобщего разложения» и распада устоев общества, в борьбе с соблазнами века. В исповеди подростка анализируется сложный, противоречивый, хаотичный процесс становления личности в «безобразном» и утратившем «нравственный центр» мире, медленное вызревание новой «идеи» под мощным влиянием «великой мысли» скитальца Версилова и философии жизни «благообразного» странника Макара Долгорукого.

"Дневник писателя"

"Дневник писателя"

В конце 1875 Достоевский вновь возвращается к публицистической работе — «моножурналу» «Дневник писателя» (1876 и 1877), имевшему большой успех и позволивший писателю вступить в прямой диалог с читателями-корреспондентами.

Автор так определял характер издания: «„Дневник писателя» будет похож на фельетон, но с тою разницею, что фельетон за месяц естественно не может быть похож на фельетон за неделю. Я не летописец: это, напротив, совершенный дневник в полном смысле слова, то есть отчет о том, что наиболее меня заинтересовало лично».

«Дневник» 1876—1877 — сплав публицистических статей, очерков, фельетонов, «антикритик», мемуаров и художественных произведений. В «Дневнике» преломились непосредственные, по горячим следам, впечатления и мнения Достоевского о важнейших явлениях европейской и русской общественно-политической и культурной жизни, волновавшие Достоевского юридические, социальные, этико-педагогические, эстетические и политические проблемы.

Большое место в «Дневнике» занимают попытки писателя увидеть в современном хаосе контуры «нового создания», основы «складывающейся» жизни, предугадать облик «наступающей будущей России честных людей, которым нужна лишь одна правда». Критика буржуазной Европы, глубокий анализ состояния пореформенной России парадоксальным образом сочетаются в «Дневнике» с полемикой против различных течений социальной мысли 1870-х гг., от консервативных утопий — до народнических и социалистических идей.

В последние годы жизни возрастает популярность Достоевского. В 1877 он был избран членом-корреспондентом Петербургской АН. В мае 1879 писателя пригласили на Международный литературный конгресс в Лондон, на сессии которого он был избран членом почетного комитета международной литературной ассоциации.

Активно участвует Достоевский в деятельности Петербургского Фребелевского общества. Часто выступает на литературно-музыкальных вечерах и утренниках с чтением отрывков из своих произведений и стихотворений Пушкина. В январе 1877 Достоевский под впечатлением «Последних песен» Некрасова навещает умирающего поэта, часто видится с ним в ноябре; 30 декабре произносит речь на похоронах Некрасова.

Деятельность Достоевского требовала непосредственного знакомства с «живой жизнью». Он посещает (при содействии А. Ф. Кони) колонии малолетних преступников (1875) и Воспитательный дом (1876). В 1878 после смерти любимого сына Алёши совершает поездку в Оптину пустынь, где беседует со старцем Амвросием. Особенно волнуют писателя события в России.

В марте 1878 Достоевский находится на процессе Веры Засулич в зале Петербургского окружного суда, а в апреле отвечает на письмо студентов, просивших высказаться по поводу избиения лавочниками участников студенческой демонстрации; В феврале 1880 присутствует на казни И. О. Млодецкого, стрелявшего в М. Т. Лорис-Меликова.

Интенсивные, многообразные контакты с окружающей действительностью, активная публицистическая и общественная деятельность служили многосторонней подготовкой к новому этапу творчества писателя. В «Дневнике писателя» вызревали и опробовались идеи и сюжет его последнего романа. В конце 1877 Достоевский объявил о прекращении «Дневника» в связи с намерением заняться «одной художнической работой, сложившейся … в эти два года издания „Дневника» неприметно и невольно».

«Братья Карамазовы» — итоговое произведение писателя, в котором художественное воплощение получили многие идеи его творчества. История Карамазовых, как писал автор,— это не просто семейная хроника, а типизированное и обобщенное «изображение нашей современной действительности, нашей современной интеллигентской России».

Философия и психология «преступления и наказания», дилемма «социализма и христианства», извечная борьба «божьего» и «дьявольского» в душах людей, традиционная для классической русской литературы тема «отцов и детей» — такова проблематика романа. В «Братьях Карамазовых» уголовное преступление связано с великими мировыми «вопросами» и вечными художественно-философскими темами.

В январе 1881 Достоевский выступает на заседании совета Славянского благотворительного общества, работает над первым выпуском возобновленного «Дневника писателя», разучивает роль схимника в «Смерти Иоанна Грозного» А. К. Толстого для домашнего спектакля в салоне С. А. Толстой, принимает решение «непременно участвовать в пушкинском вечере» 29 января.

Он собирался «издавать „Дневник писателя» … в течение двух лет, а затем мечтал написать вторую часть „Братьев Карамазовых«, где появились бы почти все прежние герои…». В ночь с 25 на 26 января у Достоевского пошла горлом кровь. Днем 28 января Достоевский попрощался с детьми, в 8 ч. 38 мин. вечера он скончался.

Биографии знаменитостей

- Актеры, режиссеры, продюсеры

- Архитекторы

- Астрономы

- Бизнесмены, предприниматели

- Биологи, генетики

- Военные, полководцы

- Врачи

- Геологи

- Гос. деятели

- Дизайнеры

- Дипломаты

- Дирижеры

- Драматурги

- Журналисты, теле-радио- ведущие

- Издатели, публицисты

- Изобретатели, инженеры

- Историки, археологи

- Композиторы

- Компьютерщики

- Конструкторы

- Космонавты

- Критики

- Летчики

- Математики

- Меценаты и коллекционеры

- Модельеры, модели

- Музыканты, певцы

- Общественники

- Операторы, фотографы

- Оружейники

- Педагоги и просветители

- Переводчики

- Пираты

- Писатели

- Писатели-фантасты

- Политики

- Поэты

- Преступники

- Прорицатели

- Психология, отношения

- Путешественники, исследователи

- Разведчики

- Режиссеры

- Религия

- Руководители государств

- Священнослужители

- Скульпторы

- Спортсмены

- Театр

- Ученые

- Физики

- Физиологи

- Филологи

- Философы

- Фокусники

- Химики

- Художники, живописцы

- Цирк

- Шахматисты

- Ювелиры

- Юристы, судьи

Кравец Марина Леонидовна

(1984) российская киноактриса, певица, резидент «Камеди Клаб»

Марина Кравец известна как начинающая киноактриса, исполнительница песен и радиоведущая. Этой обаятельной и талантливой девушке удалось стать единственной представительницей прекрасного пола среди резидентов «Камеди Клаб».

- Подробнее о Кравец Марина Леонидовна

- 4 комментария

- Добавить комментарий

Анна Сергеевна Кошмал

(1994) украинская киноактриса

Творческая биография Анны Кошмал началась с участия в съемках рейтингового сериала «Сваты». Работа на одной площадке с опытными коллегами помогла начинающей актрисе многому научиться и сделать первые шаги на пути к успеху в выбранной профессии.

- Подробнее о Анна Сергеевна Кошмал

- Добавить комментарий

Хлоя Грейс Морец

(1997) американская киноактриса, модель

Хлою Грейс Морец можно считать по-настоящему уникальной актрисой: к 20 годам она успела добиться в кинематографе того, чего многим коллегам по цеху не удается достичь за всю творческую биографию.

- Подробнее о Хлоя Грейс Морец

- Добавить комментарий

Картункова Ольга Александровна

(1978) российская артистка юмористического жанра, участница команды КВН, киноактриса

Биография Ольги Картунковой — яркое подтверждение того, что настойчивость и безграничное увлечение любимым делом может полностью стереть границы между мужчиной и женщиной.

- Подробнее о Картункова Ольга Александровна

- Добавить комментарий

Ченнинг Татум

1980 (американский киноактер, продюсер, модель)

Количество ролей, сыгранных актером Ченнингом Татумом, приближается к сорока, он имеет множество премий и не раз входил в список 50 самых красивых людей планеты. Одна из фанаток создала блог, объединивший поклонников звезды со всего мира. Такая широкая популярность пришла к актеру далеко не сразу. Путь к мечте потребовал настойчивости, терпения и занял почти 20 лет.

- Подробнее о Ченнинг Татум

- Добавить комментарий

Ариана Гранде

(1993) американская киноактриса, модель, композитор и певица

Музыкальные композиции Арианы Гранде так же популярны, как и ее роли в кино и сериалах, поэтому юную звезду можно считать и успешной певицей, и талантливой киноактрисой. Несмотря на достаточно молодой возраст, девушка уже успела попробовать себя в роли фотомодели и артиста-озвучивателя мультфильмов, а не так давно в продаже появился новый аромат под брендом Ariana Grande.

- Подробнее о Ариана Гранде

- Добавить комментарий

Кристина Эльхановна Саркисян

(1991) российская исполнительница в стиле R’n’B

Молодая исполнительница современных музыкальных направлений, Кристина Си (Kristina Si) быстро завоевала сердца поклонников, загоревшись яркой звездой на небосклоне шоу-бизнеса. Мощные голосовые данные в сочетании с неординарной внешностью сразу вызывают интерес к певице, а послушав или прочитав интервью с певицей, можно удивиться ее интеллектуальным способностям, начитанности и интересным взглядам на жизнь.

- Подробнее о Кристина Эльхановна Саркисян

- Добавить комментарий

Олег Анатольевич Винник

(31 июля 1973 год) украинский певец и композитор.

Украинский певец Олег Анатольевич Винник привлекает внимание талантом, яркой внешностью, самобытностью и харизмой. Каждое появление на публике - долгожданное событие для поклонников певца. Творческая биография Олега Винника началась с детства.

- Подробнее о Олег Анатольевич Винник

- Добавить комментарий

Трошев Геннадий Николаевич

годы жизни 14.03.1947 – 14.09.2008 - Российский боевой генерал

- Подробнее о Трошев Геннадий Николаевич

- 1 комментарий

- Добавить комментарий

Юлианна Юрьевна Караулова

дата рождения: 24.04.1988; Российская певица.

Сцену полюбила с юных лет

Популярную, сногсшибательную, неповторимую и талантливую певицу Юлианну Караулову знают миллионы людей по всему миру, ее песни занимают первые места в российских чартах, клипы набирают десятки миллионов просмотров на You tube.

Александр Пушкин

Биография

Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня 1799 года в Москве, в семье майора в отставке, потомственного дворянина, Сергея Львовича Пушкина. Мать Надежда Осиповна была правнучкой Абрама Ганнибала, знаменитого «арапа Петра Великого». Именно от матери и ее африканских корней унаследовал Пушкин свой горячий нрав, необузданную любовь к жизни, а поэтический талант позволил ему виртуозно переносить пышущие страстью мысли на бумагу, заражая своими чувствами современников и потомков.

Помимо Саши в семье было еще двое детей: Лев и Ольга. Родители Александра были людьми очень образованными даже по меркам своего времени, когда всему светскому обществу было свойственно знание латыни и французского языка, иностранной и отечественной истории, литературы. В доме постоянно бывали видные творческие личности: художники, поэты музыканты.

Родители Александра Пушкина

Домашнее образование Александра Сергеевича было превосходным, но вряд ли бы изучение французской словесности могло бы подарить миру того поэта, которого мы все знаем и любим, с его трепетным отношением к истории Руси, народным сказкам, легендам, преданиям и к русскому народу. За эту любовь Пушкина ко всему русскому отдельная благодарность его бабушке, в деревне у которой он проводил немало времени. Мария Алексеевна сама говорила и писала только по-русски, и именно она наняла в услужение няню Арину Родионовну.

Благодаря няниным сказкам, рассказам, ее певучему говору и искренней любви маленький мальчик привык к звучанию народной речи, ее природной красоте и поэтичности. Впоследствии это позволило уравновесить типично «французское» воспитание и образование, которое тогда было свойственно всей дворянской России. Даже свое первое стихотворение юный Пушкин написал на французском языке.

Александр Пушкин с няней Ариной Родионовной

Впрочем, виной тому была не только любовь к иностранному языку, но и экзотическая национальность африканского прапрадеда. Именно происхождение и наследственность во многом повлияли на формирование горячего характера и яркой внешности поэта.

Саша в детстве не только обучался языку и иным наукам у французских гувернеров, да слушал сказки Арины Родионовны. Мальчик очень много читал, занимаясь самообразованием. В его полном распоряжении была великолепная отцовская библиотека, книги из библиотеки семейства Бутурлиных и дяди Василия Львовича.

Царскосельский лицей